di Collettivo Resistenza Animale

Testo scritto per il blog CripHumAnimal – [leggi la versione inglese / read English version]

Da qualche anno, nell’ambito dell’attivismo antispecista e dei critical animal studies, si parla della resistenza animale. Contestando le retoriche paternaliste in stile “we are the voice of the voiceless”, molto diffuse fra i difensori dei diritti animali, alcuni gruppi e autori sottolineano che i nonumani si ribellano quotidianamente allo sfruttamento: evadono dagli allevamenti, dagli zoo e dai laboratori, fuggono dai camion diretti al mattatoio, aggrediscono i domatori nei circhi, si rifiutano di collaborare, si lasciano morire in tutti i luoghi di prigionia. Il collettivo Resistenza Animale, in Italia, documenta da anni queste ribellioni e cerca di favorire la solidarietà, accanto a una visione dell’attivismo in cui gli umani non siano più gli eroici salvatori degli altri animali, ma compagni di lotta posizionati al loro fianco.

“Rubare il tempo è una follia”, di Luigia Marturano.

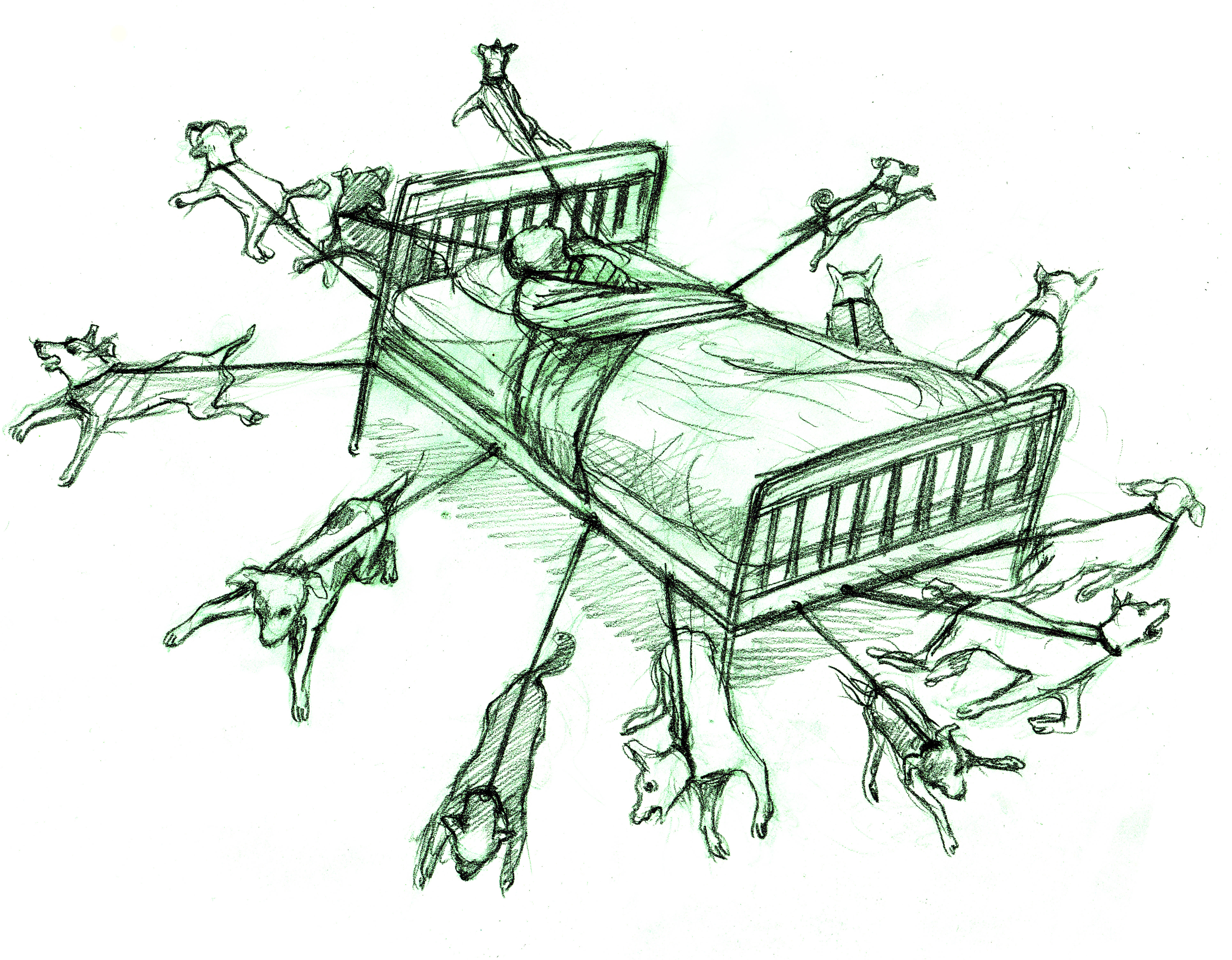

[Disegno in bianco e nero con sfumature di grigio raffigurante una persona distesa nel letto, legata con una camicia di forza; intorno, una decina di cani sono legati con delle corde al letto e cercano di staccarsi]

Per Bucalo, anche le procedure di riabilitazione forzata che la psichiatria elabora per disciplinare le vite di chi non si piega alla “normalità” sono strategie di addomesticamento, con riferimento all’addomesticamento degli animali – dalla tigre cui si insegna a ripetere una serie di esercizi funzionali allo spettacolo, al cane cui si impongono una serie di regole di vita stabilite dal padrone umano. Il caso dei cani randagi è emblematico. Lo stesso Bucalo racconta che in Sicilia ha dovuto chiedersi in che modo intervenire – e se intervenire – di fronte a cani “senza padrone”. La mentalità dell’animalismo mainstream, di fronte a un cane vagante sul territorio, è spesso simile a quella della psichiatria di fronte al “folle”: si vede solo un soggetto “fuori luogo”, pericoloso per la società e in pericolo al tempo stesso, e quindi da tutelare senza chiedersi quali siano i suoi reali bisogni. Il che significa, nella maggiorparte dei casi, rinchiuderlo in un manicomio o in un canile per il suo stesso bene. Nella narrazione degli incontri con i cani liberi o con gli animali “da carne” in fuga – ma anche nelle pratiche di contenzione, di sedazione o abbattimento – questi soggetti imprevisti sono spesso infantilizzati e disabilizzati. Persino quei cani che scelgono liberamente di vivere in branco ai margini degli insediamenti umani senza ambire alle “comodità” di un’abitazione, e che non hanno particolari problemi di sostentamento o di salute, vengono considerati delle vere e proprie vittime da tutelare, incapaci di provvedere a se stesse. Un tipico esempio di disabilizzazione – oltre a quella molto concreta cui sono sottoposti i prigionieri nonumani, cui viene tagliato il becco, rese inutilizzabili le zampe, tagliate le corde vocali – è quello degli appelli a catturare le mucche fuggite dal mattatoio perché nelle foreste “non sono in grado sopravvivere”.

Oltre che di una questione strettamente politica, si tratta di una questione di comunicazione. Il dispositivo psichiatrico, secondo Bucalo, induce a leggere i messaggi non usuali di alcuni individui attraverso la lente della “malattia mentale”. Ciò porta a vedere conflitti fra persone là dove non necessariamente esistono, e, quando esistono, a darne una lettura riduttiva che impedisce di comprenderne la natura ed entrare in dialogo per risolverlo. Analogamente, il fatto di utilizzare etichette ipersemplicistiche come “cavallo imbizzarrito” o “toro scatenato” impedisce di cogliere l’espressione di un disagio dei nonumani relativo alle proprie condizioni di vita. Se la psichiatria parte dall’assunto di una distinzione quasi ontologica fra “sani” e “malati”, condannando i secondi all’incomunicabilità, in modo simile lo specismo rende i nonumani letteralmente senza voce, nonostante l’etologia e l’esperienza millenaria di rapporto con gli animali “domestici” dimostrino che umani e nonumani sono perfettamente in grado di comunicare, se soltanto lo desiderano.